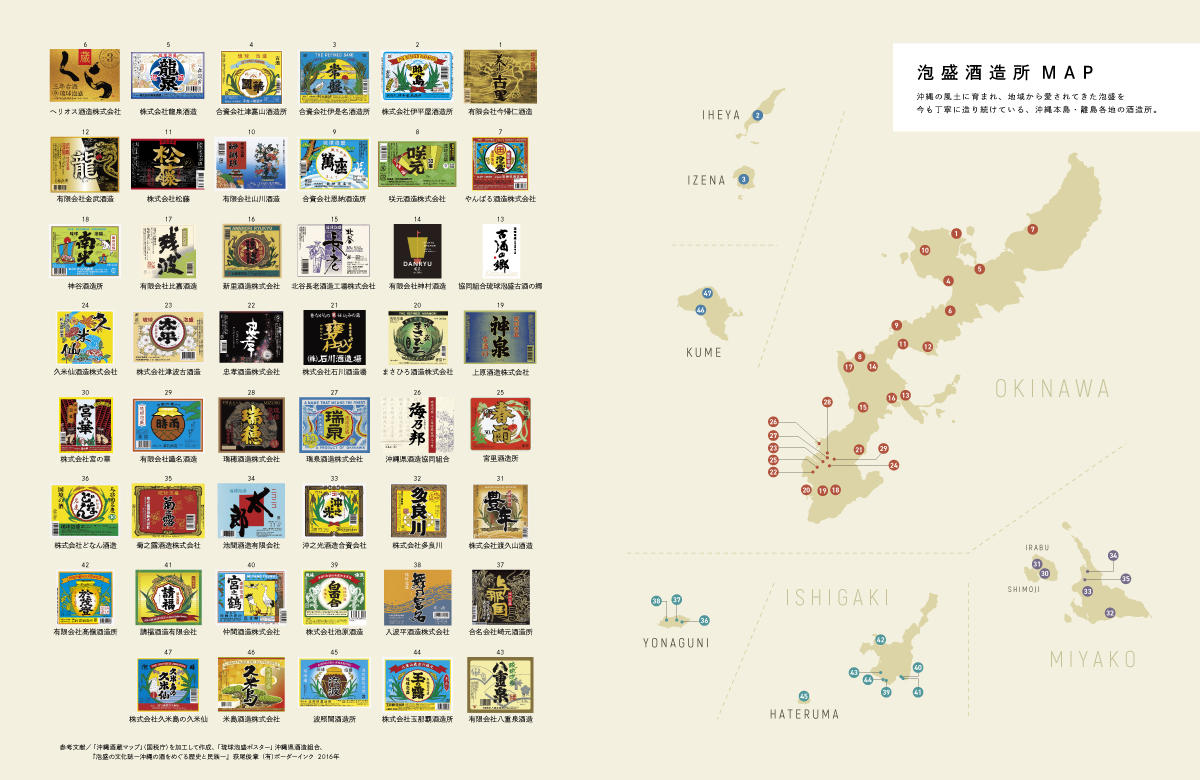

泡盛の銘柄、どんな種類がある?

個性が光る泡盛を各地で製造

個性が光る泡盛を各地で製造

琉球王国時代は、"首里三箇"と呼ばれた地域だけで造られていた泡盛。やがて民間でも酒造りが許されると、各地で製造が盛んになり1893年には県下の泡盛製造所数は447戸にものぼったそう。古くから伝わる技法を継承しながら今も造られる泡盛は、どれひとつ同じ味はないので、ぜひ味わってみてほしい。

いま、気になるおすすめの泡盛

長く愛される銘酒から革新的な新しい泡盛まで。個性豊かな7本をセレクトしました。

話を聞いた人/儀部頼人(Bar Tasting Club店主、TWSC公認審査員、泡盛マイスター協会役員)

1「萬座 10年古酒」40度

1「萬座 10年古酒」40度

長い時を重ねて生まれる まろやかで深い味わい

「長年仕次ぎが繰り返されることで生まれた濃厚で独特な甘みとやわらかい喉越しが特徴の萬座10年。伝統的な仕次ぎの奥義を現代に伝える数少ない泡盛です」と儀部さん。「10年」という表記は、ブレンドされた数種類の泡盛のうちの最低年数を表記する決まりがあるため、実際にはそれ以上に熟成された泡盛も入っている。ストレートやロックで飲むことで萬座10年古酒本来の旨味や深い味わいをダイレクトに感じることができる、儀部さんのお気に入りの1本。

沖縄本島北部、恩納村にある酒造所。代表銘柄の「萬座」は地元の観光名所「万座毛」からつけたもの。昔ながらの伝統の造りを継承し、創業当時からの味を守り続けている。

2「甕仕込5年古酒」43度

圧倒的な香り高さは甕仕込みならでは

昔はどの酒造所も甕で仕込みを行っていたが、時代の流れとともに作業効率の良いステンレスタンクが主流に。そんな中、創業時から現在に至るまで昔ながらの製法にこだわり、もろみの発酵の段階から甕で仕込みを行うのは県内で唯一、石川酒造場のみ。古酒の持つ複雑で奥深い風味に加え、バニラやシロップのような香りを堪能することができる一本。「芯の通った落ち着いた酒質は、水割りからお湯割りまでどの飲み方でもおいしさを堪能することができます」

1949年、首里寒川町にて石川酒造場を興し、現在は西原町に移転。泡盛造りの技術を活かし、手間ひまかけて造られたジンやもろみ酢などのおいしさにも定評がある。

3「shimmer#16 宮の華」ジャスミンライス仕込 44度

高品質な米がもたらす、すっきりとした飲み心地

泡盛造りに使われる米のほとんどは、ブレンドしたタイ米を輸入したもの。ロット毎に米の品質が異なるため、一定の品質を保った泡盛を製造するのが製造者の腕の見せ所でもある。一方で、最高級のタイ米で仕込んだ酒はどのような品質になる?という問いに応えたのがこの1本。「タイ米の最高級品種『ジャスミンライス』ならではの上品でクリアな味わいは炭酸割りにもマッチします」と儀部さん。余分な油分がなく、穀物の甘い風味と程よいキレを兼ね備えている。

宮古諸島にある伊良部島の酒造所の一つ。「小さくてもいいから、ゆっくりと咲き続ける心の華のようになりたい」との想いから、1948年に"宮の華"と名付けられた。

4「Shirayuri inui 44」44度

個性に磨きをかけたコク深さが魅力

個性的な味わいの泡盛として県内外でも名の知られる「白百合」を、戦前の泡盛製造で使われていた黒麹菌「イヌイ株」で仕込んだ特別限定酒。通常よりも仕込みに手間をかけ、粗濾過で仕上げることで、イヌイ菌ならではの深みのある風味と、濃厚な白百合の特徴が生かされたインパクトのある味わいが魅力。「より味わいに厚みが増し、白百合独特の個性ある香りに重なるバニラ香も楽しめます。おすすめの飲み方はストレートか、またはロックで少しずつ味わってみてください」

石垣島にある池原酒造の代表銘柄「白百合」は、その独特な味わいが魅力で県内外にファンが多い。近年は特徴的な造りにチャレンジし、国内外でも評価の高い泡盛を製造。

5「shimmer#18 松藤」黒麹菌イヌイ株 泡盛1号酵母仕込原酒 47度

貴重な酵母を用いた今までにない挑戦的な泡盛

泡盛造りにおいて、1990年前半頃から徐々に使われなくなっていた酵母「泡盛1号酵母」を現代に復活させた特別な泡盛。黒麹菌は「イヌイ株」を使用、仕込みに用いる水の量は、米に対して通常170〜180%のところを140%まで切り詰め、手間をかけて造られている。「貴重な酵母を用い、粗濾過で仕上げられた度数47度の原酒。泡盛1号酵母ならではの風味や旨味をしっかりと味わうことができます。古酒になった時にどんな味わいになるのか、非常に期待が持てる1本」

1905年に首里赤田で創業し、戦後、沖縄本島北部の自然豊かな恩納岳の麓に移転。製造には山から採れた天然水を用い、泡盛のほかリキュールやもろみ酢の製造にも力を入れる。

6「松藤5年古酒」44度

100年余りの歴史ある蔵の永く愛される味わい

麹づくりにこだわり、3日間じっくりと丁寧に麹を育む「三日麹」を用いて仕込んだ古酒。度数調整の際には、水を加えるのではなく、蒸留の段階で適度なタイミングを見計らってカットし目標度数に合わせるという、職人技が詰まっている。「旨みを残すためにあえてろ過を控える『粗濾過製法』により泡盛の旨味を十分に引き出し、さらに5年の歳月をかけて熟成させることで生まれるまろやかな味わいが魅力。全国酒類コンクール泡盛部門では、何度も1位の座を射止めています」

松藤のある沖縄本島北部・金武町は、昔から米どころとしても知られている地。代々受け継がれてきた醸造技術によって造られる泡盛のおいしさにファンも多い。

7「花酒 与那国」60度

島で古くから造られる与那国島伝統の花酒

与那国島で、もともとは飲用としてだけでなく、故人の遺骨を洗骨する儀式にも使われてきた島の文化に欠かせない花酒。昔ながらの古式地釜直火蒸留の手法で造られている。「泡盛と同じ原材料と製造法で造られる花酒(はなざけ)は、蒸留の最初の部分で取り出される初留液のこと。日本酒でいう『一番搾り』にあたり、芳醇で香り豊かな味わいが特徴。1滴ほど舌にのせ、立ち上がる香りを楽しんでみて欲しい」。冷凍庫で冷やすと、トロッとした舌触りが楽しめるのも魅力。

日本最西端の小さな島、与那国島にある酒造所の一つ。1927年創業で島内で最も古い歴史を持ち、現在も昔ながらの製法を守って一本一本手作業で泡盛造りを行う。